Der folgende Text ist die Übertragung (und im gewissen Grad auch die Überarbeitung) von Tonaufnahmen, die FKH zur Vorbereitung einer Ansprache angefertigt und anschließend auf einer CompactDisk gespeichert hat. Der Vortrag diente dem Gedächtnis an Ulrich Christoph Eipper (23.4.1929–7.12.1996) und wurde von FKH am 9. Juni 2008 im Tiengener Schlosskeller gehalten. (Die CD-Aufnahmen wurden dankenswerterweise von der Witwe, Erne Eipper, dem Archivar zwecks Abschrift zur Verfügung gestellt.)

»Liebe Erne, lieber Bernd, liebe Gefährten aus dem Malkreis, meine Damen und Herren – und vor allen Dingen begrüße ich die vielen anwesenden Maler. Einen recht guten Abend!

Wieso denn 'viele anwesende Maler'? Uli Eipper hat einmal gesagt: "Jeder, der reden kann und sich bewegen und normal ist, kann malen. Und wer nicht malt, der ist einfach stinkend faul." Er hat nicht gesagt, dass jeder, der malt, auch gleich ausstellen soll.

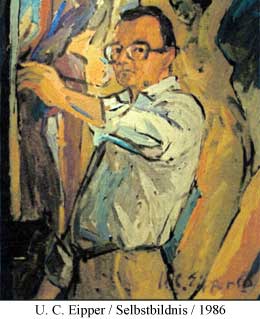

Uli – wie ist er in meiner Erinnerung? Mittelgroß, eher stämmig, aber dabei drahtig und doch schlank, "ich lauf' ja auch täglich einige Kilometer zwischen Staffelei und Palette hin und her." Und mehrere Male konnte ich ihn bei behändem Tischtennisspiel mit seinen Buben beobachten. Der mehr als streichholzlange Bürstenhaarschnitt – meist braun gebrannt – kritische Falte zwischen den Brauen – und die dicke, schwarze Hornbrille – so sieht man ihn auch auf seinem Selbstbildnis in dieser Ausstellung.

Er blickt prüfend, abwägend und unbestechlich – so steht Uli vor mir, wenn ich heute zu Ihnen spreche.Meistens trug er eine braune Cordhose, aber die war immer tadellos gebügelt, mit Bügelfalten. Damals kleidete man sich, wenn man Künstler sein wollte, ja noch nicht schwarz, nein, damals war noch Cord angesagt. Die leicht gebeugte Haltung, wenn er mit weit ausholenden Schritten in der Korrektur die ihm vorgeführten Bilder abschritt. "Hachhh...", manchmal seufzend, oder "hah!", dann sammelte er seine Gedanken noch etwas, um sofort sein Urteil abzugeben: "hah!!"

Wenn man zu ihm nach Hause kam, nach Hohrheim, dann kam man durch einen blühenden Garten – das war Ernes Werk. Ihr hatte er das zu verdanken, diese Umgebung hat sie ihm geschaffen, wo er arbeiten konnte. Im Hause die Wendeltreppe im großen Wohnraum hinauf zu einer Art Balustrade. Da stand der alte Ledersessel, ein Erbstück aus der Familie, Leder und schöne weiße Polster. Wir kennen diesen Sessel aus zahlreichen Portraits, wo die Portraitierten in diesem Sessel Platz nahmen und gemalt wurden. Irgendwo dahinter im großen Atelier auf einer Staffelei ein Bild – oder vielleicht auch noch eins – und immer irgendwo ein großes Triptychon, an dem er arbeitete oder von dem er sich Inspirationen für das kommende Bild versprach: Unordnung – und dennoch Ordnung, kein Chaos! Bilder, die er aus den Schränken holte, Zeichnungen waren das meistens, oder Ölbilder aus den Dachschrägen; unter den Dachschrägen waren große Schränke, da konnte er sie links und rechts herausziehen und zeigen. Manchmal stapelten sich ganz schnell ganz viele Bilder, wenn man zu ihn kam.

Unten, im großen Wohnzimmer: lange Bücherregale, eine wunderbare, schöne Sitzecke, die Bücherregale alle bis zur halben Höhe, darüber hingen natürlich wieder Bilder, und dann – vielleicht nicht immer der Himmel –, aber die Wände voller Geigen: sein Kontrabass, mindestens zwei Celli hingen an den Wänden. Geigen, Bratschen, das Klavier – das war auch der Musiker. Er hatte ja während des Studiums das Cellospielen noch erlernt, und er hat nachher sogar, wie mir seine Frau erzählte, im Orchester in Herrenberg, seiner Heimatstadt, den ersten Cellisten gespielt. Er war unglaublich begabt, er war der profunde Kenner der griechischen Philosophie – Plato, der griechischen Sagenwelt; seine Lieblingsgestalt war wohl Odysseus – nicht der Heimkehrer, nein: der Reisende. Der, der nach dem Kriege in Troja auf Weltfahrt ging, der sich mit den Kyklopen anlegte – das war sicher etwas, das ihm sehr gefallen hat. Der profunde Kenner der Bibel war er – das kennen wir ja aus vielen, vielen seiner Bilder – und natürlich der Sozialist, der nie verheimlichte, dass er der Sozialdemokratischen Partei nahestand oder angehörte und der eigentlich stolz drauf war, dass er ab und zu auch als Kommunist bezeichnet wurde. Das Establishment mochte ihn deshalb manchmal nicht, denn damals war der Begriff Sozialist oder Kommunist noch etwas ganz, ganz Schlimmes.

Kommen wir zur Wohnung zurück: im Wohnzimmer, am Treppenaufgang die Leidensgestalt Christi, aus einem Baum geschnitzt. Es ist für mich immer noch ein wunderbarer Torso, eine Gestalt, die man mit Händen streicheln möchte, die Maserung. Und er hatte den leidenden, gekreuzigten Christus nackt dargestellt, ohne Lendentuch. "Harra", sagte er, "die haben ihre Sünder damals erniedrigt, die wurden nackt ans Kreuz genagelt."

Der Kaffeetisch war einfach herrlich, wenn man eingeladen war, dann wurde man sogar oft vorher gefragt, welchen Kuchen man haben wollte. Erne, die vorzügliche Bäckerin: Träubleskuchen, Kirschkuchen, unvergesslich! Uli liebte diese Kaffeetafel nachmittags, obwohl ich ihn selbst nie Kuchen essen sah. Aber es gehörte dazu, musste wohl sein. Dafür kam in den Kaffee ein ordentlicher Obstler. Oben also das Atelier des Malers, unten die Wohnung des Musikers, des Lehrers – die gute deutsche Lehrersfamilie – oder auch, wenn man Eipper'scher Tradition folgt, die evangelische Pfarrerfamilie. "Vierhundert Jahre," sagte er, "waren die Eippers Lehrer. Nur die schwarzen Schafe, die nichts taugten, die wurden Pfarrer – und das waren verdammt viele!"

Zu Anfang der siebziger Jahre, im neuen Haus in Hohrheim, besuchte ich ihn einmal. Unten auf dem Boden war eine Spielzeugeisenbahn aufgebaut. Ich dachte: "och, das ist doch schön, jetzt spielen wie ein bisschen Eisenbahn." Nein, so war es nicht, auf der Staffelei stand das große Bild von Herrenberg, die Stadtansicht, die er gemalt hat. Und da war, im Hintergrund, die große Stadtkirche und unten im Tal war der Bahnhof zu sehen. Und diesen Bahnhof wollte er nun mit einigen Zügen beleben, da waren also die Geleise der Modelleisenbahn aufgebaut, und ein roter Triebwagen ist mir in Erinnerung, den er da hin- und herschob, um ihn dann sehr schön auf dem Bild als einen roten Kontrapunkt gewissermaßen zu verewigen.

Uli holte eine Flasche Rotwein, wir erzählten und tranken, er zeigte mir viele Bilder, wir sprachen über dieses und jenes – und dann holte Uli noch eine Flasche Rotwein und sagte: "Also mäßig getrunken ist dieser Wein auch in größeren Mengen bekömmlich – da ist nichts drin." Das war ein sehr schöner und lustiger Abend, es wurde spät und später, und ich stieg zum Schluss in meinen guten alten R 4, um wieder nach Tiengen zu fahren. Liebe Anwesende – ich werde so etwas nie wieder tun, und habe es auch seitdem nie wieder getan. Die Straße wurde immer enger, ich dachte: "Verdammt, behalt die Kontrolle, behalt die Kontrolle, komm nach Hause!" Und ich kam nach Hause, und ich bin froh, dass das – es ist sicherlich dreißig Jahre her – verjährt ist.

Ulrich Christoph Eipper, geboren in Herrenberg in Schwaben. Schon die Vornamen Ulrich und Christoph deuten auf eine Verbindung zur Tradition Württembergs hin, auf die Namen der Herzöge, die Ulrich und Christoph hießen. In dem Jahrgang, in dem er geboren wurde – 1929, in meinem eigenen Jahrgang etwas später – so in unserer Zeit jedenfalls, hießen ja die meisten Günter, Karlheinz, Horst – und heute heißen sie meistens Kevin. Nun ja – also Ulrich Christoph Eipper: ein Elternhaus, vier Brüder, Ulrich war der Zweitjüngste, und eine Schwester kam später noch dazu. Er wuchs nicht nur mit vier Geschwistern auf, sondern auch noch mit einer ganzen Reihe von bösen Jungs, denn sein Vater führte ein Heim für schwererziehbare Jungen. Und – das hat Jürgen Klein in seiner schönen Vernissage zur Eröffnung dieser Ausstellung ja schon erzählt, aber vielleicht waren nicht alle da: als Eipper ins Gymnasium kam, entdeckte der Direktor den kleinen Jungen hinten und identifizierte ihn sofort als einen Eipper, holte ihn zu sich und haute ihm links und rechts ein paar um die Löffel – mit der Maßgabe: damit er nicht werde wie seine Brüder!

Eipper hat trotz dieses hervorragenden Pädagogen das Gymnasium durchlaufen und dann den Beruf des Lehrers erwählt und am Lehrerseminar ins Künzelsau und an der Pädagogischen Hochschule in Stuttgart auch seinen Abschluss gemacht. Nachher ging er an eine Einklassenschule auf der Schwäbischen Alb und ist 1963 unter Protest aus dem Lehrerdienst ausgeschieden, denn die Einklassenschule sollte geschlossen werden. Denn Eipper war ein Verfechter der Einklassenschule. Dabei weiß ein jeder von uns in meiner Generation, der wenigstens für eine kurze Zeit eine solche Schule durchlaufen hat, wie phantastisch eine solche Einklassenschule sein kann, wie viel die Kleinen von den Großen und die Großen von den Kleinen lernen, die Großen wiederholen den Stoff, die Kleinen lernen dazu, eh der Stoff überhaupt bei ihnen richtig durchgenommen wird. Sie vermittelt wirklich bei einem rechten Lehrer eine viel universellere Bildung vielleicht als das heute der Fall ist.

Nun ja, Eipper schied aus und wollte eine Kunstschule gründen, und da war ein Architekt, und da war ein Grafiker – und da war Ulrich Christoph Eipper. Sie fuhren durch ganz Deutschland, um einen geeigneten Ort zu finden, und fanden auch einen geeigneten Ort, an dem sie die Kunstschule gründeten, aber nach einiger Zeit mussten sie doch wieder schließen, denn der Architekt bekam einen festen, vielversprechenden Job, und der Grafiker fand auch eine gute Anstellung, und der Uli Eipper – der hatte nichts.

Danach hat er sich mit vielerlei Berufen durchgeschlagen, hat bei Schall Farben gerieben – jemand hat mir gesagt, er habe auch Getränke ausgefahren – aber zum Beispiel beim Farbreiben, bei der Firma Schall, die hervorragende Pigmente zu Ölfarben verarbeitete, soll er nach Hause gekommen sein mit so einer Farbe wie Preußisch-Blau, die man nirgendwo wieder rauskriegt, Finger, Hände, Arme, alles voll – es muss schrecklich gewesen sein.

Und endlich entschloss er sich dann, doch wieder in den Schuldienst zu gehen. Aber nach einiger Zeit stellte er fest: "Wieso können Kinder eigentlich so gut malen?" Und er quittierte den Schuldienst abermals und studierte Malerei – nicht, um Maler zu werden, sondern der Pädagogik wegen, um zu verstehen, was das Geheimnis des Malens für Kinder ist und wie er das vermitteln könnte.

Nun war sein Vater nicht bereit, ihm abermals ein Studium zu bezahlen (konnte er auch nicht bei so vielen Kindern), und Uli war darauf angewiesen, sich das selber zu verdienen, und da er im Lehrerseminar Cellospielen gelernt hatte und sich viel mit Musik beschäftigte (es war wahrscheinlich auch ein musikalischer Haushalt zu Hause), spielte er Tanzmusik mit dem Kontrabass in einer Dixieland-Band in Stuttgart für die Amerikaner. Sonntags Cello in der Kirche und am Samstagabend Dixieland am Kontrabass. Das erfuhr seine Tante Martha, seine Patentante – pietistisch, schwäbisch – ich stelle sie mir dürr und unbemannt vor. Sie zitierte ihren Patensohn zu sich und sprach also: "Du weißt, dass Tanzmusik etwas Sündiges ist, und ich verbiete Dir, in der Vaterstadt Deines Urgroßvaters derartiges zu betreiben und Tanzmusik zu spielen." Uli Eipper sagte trocken zu ihr: "Haja, Tante Martha, ich mach das gerne, wenn Du mir mein Studium finanzierst. Es ist gar kein Problem." Aber die Tante war wohl mehr ihrem Bankkonto und ihrer Habe zugetan, als dem Seelenheil ihres Neffen, und sie ließ Uli fortan in Ruhe, und Uli spielte weiter Tanzmusik. Sodann trat er wieder in den Schuldienst ein – nach dem Studium. Wenn man bei Eippers in Hohrheim Gast war, dann konnte man übrigens seine vielen Einstellungen, Entlassungen, Wiedereinstellungen, Beförderungen, Wiederentlassungen und neue Einstellungen, Versetzungen, alle hübsch gerahmt, als Urkunden auf dem 'stillen Örtchen' der Wohnung ausreichend bewundern. Er malte auch weiterhin mit den Kindern große Wandbilder.

Von den vielfältigen und bunten und für die Kinder so umfassend bildenden Schulunterricht kann man in Erne Eippers Beitrag in dem Buch "Menschenbild – Meinungsbild" lesen. Sie erzählte mir aber auch von den Besuchen seiner ehemaligen Mitstudenten im Schulhaus auf der Schwäbischen Alb, wo oben die Lehrerwohnung war und unten die Schulräume, von den Mitstudenten, mit denen er gemeinsam immer wieder malte. Und sie erzählte, wie die jungen Maler dann auch immer wieder ihren sehr verehrten Herrn, den Professor Manfred Henninger besuchten, bei dem sie studiert hatten – übrigens ein Kokoschka-Schüler, und für Eipper immer das große Vorbild seines Lebens. (Der größte Maler für ihn war natürlich Cézanne – ganz klar.) Also besuchten sie den Professor Manfred Henninger und besprachen mit ihm ihre Werke, und er hörte zu, und er begrüßte sie immer freundlich mit den Worten: "Ah, da kommt ja die 'Ecole Eipper'". Und dieser Ausdruck, Ecole Eipper, ist natürlich ganz, ganz typisch und symptomatisch für Ulis Lebenslauf.

Also Eipper war wieder in der Einklassenschule, Töpfern, Handwerker besuchen. Dabei lernte man Rechnen, dabei lernte man Formen, dabei lernte man Ausmessen, man ging in den Wald, man lernte alles über Tiere, und auf die Weise brachte er ihnen Schreiben, Rechnen, Lesen, Geschichte, Erdkunde und Botanik bei. Welchem Kind wünschte man nicht, in eine solche Schule zu gehen. In unserer Zeit werden die Kinder ja alle erzogen auf Karriere, der Mensch ist bedroht, einzig zur Verwertung zu dienen, zu wirtschaftlichem Nutzen und Kapitalgewinn erzogen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich ab und zu Limericks schreibe und will Ihnen natürlich auch von mir nichts vorenthalten, so auch nicht einen Limerick über die Bildung:

Den deutschen Schüler lehrt man,

Was wirtschaftlich nutzbar sein kann.

Fragt man nach, dann ist Plato

Ein Stützpunkt der Nato

Und französischer Käse Cézanne.Kehren wir zurück zu Ulis Elementarschule. Auf fünfzehn Meter Wand wurden große Bilder gemeinsam gemalt. Da war ein Kind, berichtet mir Erne Eipper, das anfing, das Farbenmischen zu lernen. Die Kinder hatten ihre Palette, da waren die Farben angeordnet, Erne schleppte Pinsel und Wasser zum Waschen und ich weiß nicht was an Deckfarben, und dann wurde gemalt. Und auf einmal rief ein Kind: "Herr Eipper, Herr Eipper, ich habe eine neue Farbe gemacht!" Und man kam hinzu, und das Kind hatte Rosa und Weiß gemischt zu so einem richtig schönen Schweinchenrosa und war so begeistert und fing dann an, auf dem gemeinsamen Bild überall mit Schweinchenrosa zu malen – man musste es dann eindämmen, damit die anderen Kinder auch noch etwas Platz hatten.

Ein Thema für so ein Bild war zum Beispiel "Der Urwaldkönig hat Hochzeit". Ich habe Fotos davon gesehen: da steht also der Urwaldkönig mit seiner Braut in der Mitte, und drumherum sind ganz viele Palmen, Bäume und Blumen, und da ist eine Giraffe zu sehen und ein Elefant, und ein ganz großer Marienkäfer. Da hat man die Kinder einfach malen lassen. Und dann wurde durchgenommen: was ist denn die Giraffe, wo lebt die und was frisst sie – und der Löwe, was frisst der denn alles, und was macht der, und wie entsteht eine Wüste, und wie ist das Klima, und was wächst im Urwald, und wie ist das mit den Blumen – da gibt es Korbblütler und Lippenblütler – und das geht dann alles in eins über und muss für Kinder begeisternd gewesen sein, die kaum die Nachmittage erwarten konnten, an denen gemalt wurde.

Eipper hat seinen Kindern die Schöpfungsgeschichte erzählt: "Und Gott schuf Himmel und Erde." Und dann hat er die Kinder einfach malen lassen, und es sind wunderbare Bilder – ich hab' sie gesehen – dabei herausgekommen. Er hat nur erzählt, die Kinder haben Farben gemischt und sich ausgedacht, wie man das darstellt: das Firmament, das entsteht, das Hell, das von der Finsternis geschieden wird – es ist unglaublich.

Eippers hatten zwei Kinder, zwei Söhne. Er, Uli, wollte acht Kinder – für ein Orchester. Er hatte wahrscheinlich schon die Instrumente zugeordnet. Aber kleine Kinder haben nun mal die Angewohnheit, auch ohne Instrumente doch einen recht beträchtlichen Klangkörper zu bilden und mitunter etwas laut zu sein. Also meinte Uli, es müsse kein Orchester sein, ein Trio würde auch genügen – zwei Söhne habe er nun und er selber werde den dritten Mann machen. Und dabei blieb es.

Ich möchte hier noch einmal Frau Erne Eipper zitieren aus dem Buch "Menschenbild – Meinungsbild", da hat sie es sehr schön geschildert. Und zwar schreibt sie: "Beide Kinder malten schon mit zwei Jahren. Backpinsel, Deckfarben auf Tapete, auf dem Küchentisch die schönsten Bilder. Dazu erzählten sie herrliche Geschichten. Nie war es ein Problem, das Blatt bis zum Rand auszumalen, wie bei Vaters Bildern ging die Farbe ja auch bis zum Rand. Und Malen war das Selbstverständlichste der Welt. Dies wurde allerdings dem Portrait eines alten Mannes zum Verhängnis: das Bild stand auf der Staffelei, fertig zum Abliefern. Der Maler machte seinen Mittagsschlaf. Als ich, aufmerksam geworden durch die 'Opa'-Rufe des Kleinen, ins Zimmer kam, sah ich, wie Christoph, den größten Pinsel ins Weiß tauchend, das Portrait in Reichweite gleichmäßig überpinselte. Er hatte seinen Vater gut beobachtet, nach jedem Farbauftrag machte er ein paar Schritte rückwärts, begutachtete die Arbeit und ging dann wieder auf das Bild zu, um Farbe aufzunehmen und zu malen. Dabei unterhielt er sich prächtig mit dem Opa auf dem Bild. Ich," meinte Erne Eipper, "befürchtete das Schlimmste. Doch der Maler-Vater sagte glücklich: 'Das wird ein Maler!'"

Und dann gab es noch die Geschichte, wie der Bernhard gemalt hat. Man war in der Schule, so wie wir das alle kennen, es gab den Zeichenunterricht, und mit dem Bleistift wurde vorgemalt und vielleicht sogar mit Kohle – das weiß ich nicht – und dann schön ausgetuscht. Und der Bernhard, der malte, wie er's gewohnt war, großzügig das ganze Bild fertig. Und die Lehrerin rief: "Wieder der Bernhard Eipper – der malt ja fürchterlich!" Aber dann gewann der Bernhard einen Malwettbewerb, und die Lehrerin sagte danach im Unterricht: "Und jetzt, Kinder, malen wir alle wie der Bernhard Eipper." Übrigens sind die Jungen nicht Maler geworden – der Bernhard ist Restaurator und der Christoph ist ein gefragter Umweltingenieur in Nürnberg und berät die Industrie in Umweltfragen.

Und da fällt mir noch eine Geschichte ein, wie Eippers nachmittags an einem schönen Sonntag einmal bei uns in Tiengen waren – wir hatten da unser neues Haus bezogen, es wurde alles bewundert, und dann saßen wir im Garten und sprachen über die Kinder. Christoph war ja derselbe Jahrgang wie meine Nele, Bettina war ein bisschen älter, Bernhard ein bisschen jünger, und wir sprachen, was die wohl mal machten, was aus ihnen würde, und Uli meinte: "Ha, wenn meine Buben mal keine Schwabenmädle heirate, also ich weiß nicht, was ich dann tu." Und dann sagte ich: "Aber die Nele – wie wär's denn mit der?" Da sagte er: "Ha, die Nele, die kenn ich ja." Im Übrigen ist es so, die Inkonsequenz des Konsequenten: er hat ja selber auch keine Schwäbin geheiratet, ich habe das erst kürzlich erfahren: seine Frau kam aus Franken, aber das war ja benachbart, das ging noch.

Als Eipper in unsere Gegend kam, war er, wie wir alle wissen, zunächst tätig in der Hans-Thoma-Schule als Lehrer und dann an der Fachschule für Sozialpädagogik in Waldshut bei seinen "Sozialtanten", wie er sie liebevoll nannte. Jedes Jahr wurde mit der Abschlussklasse und Kindern ein großes Wandbild gemalt, und er hat ja auch die Kindermalschule mitbegründet und weiter betrieben, die heute die Gretel Wielandt betreut, und das ist auch etwas, was von Ulis Lebenswerk und seinen großen sozialen Anliegen weiterlebt.

Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, dass wir mal zusammensaßen, und ich lobte seine großen Verdienste im Malkreis, mit der Kindermalschule, sein großes soziales Engagement im Schlosskeller, was er alles so gemacht hatte und sagte auch irgendwas von einem Bundesverdienstkreuz, und er sagte: "Haja, das Bundesverdienstkreuz," das würd' ihn freuen, wenn ihm das angetragen würde – dann könnte er es nämlich unter Protest ablehnen.

Übrigens – der Schlosskeller, in dem wir uns heute Abend treffen. Wissen Sie, dass das noch 1974 ein Kohlenkeller mit lauter Bretterverschlägen war? Ich bin drin gewesen, ich kann Ihnen sagen, schaurig war's. Wir säßen hier womöglich ohne Ulrich Christoph Eipper noch immer im Kohlenkeller. Jedenfalls war Eipper einer der Initiatoren für die Einrichtung, den Neubau dieses Schlosskellers. Seine Idee war ja, das Schloss überhaupt nur für kulturelle Zwecke zu nutzen. Dazu natürlich vor allem das Finanzamt rauszuschmeißen. Das hätte sicherlich bei einem Volksbegehren durchaus Chancen gegeben, denn Finanzämter rauszuschmeißen findet natürlich überall Anklang. Aber man drang damit nicht durch, und es blieb bei dem Schlosskeller. Der Keller wurde ausgebaut, der Boden musste dazu angehoben werden, und deshalb sind die Gewölbe, in denen wir heute sitzen, alle etwas verkürzt. Das ließ sich nicht anders machen, der Architekt übrigens war der Herr Jockers.

Nun war es so, dass man bei diesen vielen Aktivitäten ja wohl glaubte, auch einen Juristen zu brauchen, und so – erinnert sich jedenfalls Herr Klein – muss in etwa die erste Bekanntschaft mit Ulrich Eipper für ihn gelaufen sein. Die beiden freundeten sich an; außer seiner Tätigkeit als Erstem Oberstaatsanwalt war damit auch Jürgen Klein in das Kulturleben der Stadt integriert – er engagierte sich ja immer weiter, wie wir wissen – und wurde 1979 ehrenamtlich Kulturreferent der Stadt Waldshut-Tiengen.

Aber kommen wir zurück zum Malkreis. Wir glauben alle, dass der Malkreis hier in Tiengen gegründet wurde. Nein, es gab einen ersten Malkreis bereits 1963 in Balingen, und zwar anlässlich einer Ausstellung in Balingen. Mitglieder waren eine Frau Forstrat Dr. Hauffe, sie war schon siebzig bis achtzig Jahre alt, eine Frau Landrat, ein Ingenieur und ein Gärtner. Frau Dr. Hauffe war während der Ausstellung zu Eipper gekommen und hatte gefragt, ob man bei ihm nicht das Malen lernen könne und hatte noch einige andere mitgebracht. Und so wurde sonntags, statt zur Kirche zu gehen, gemalt.

Seit 1965 war Eipper nun an der Hans-Thoma-Schule in Tiengen als Lehrer, und etwa 1967 muss sich die Idee des Malkreises dann verwirklicht haben. Auch da war wieder eine Ausstellung der Anlass, die war in Zurzach. Anlässlich dieser Ausstellung kam Frau Bucherer, die spätere Stadträtin und damalige Kollegin von Eipper an der Schule zu ihm, und sagte, er könne ihnen doch eigentlich auch ein wenig das Malen beibringen – und man weiß ja, dass man Frau Bucherer schlecht etwas abschlagen konnte.

Er hat aber auch im Kollegium der Hans-Thoma-Schule schon ganz andere Dinge angeregt. So hat er mal Tonerde im Bürgerwald gefunden und dann seine interessierten Kollegen bewogen, mit ihm die Tonerde zu bergen und zu töpfern – einen Brennofen hatte man ja in der Schule. Er hat auch angeregt, dass man aus Schilf Körbe und andere Gegenstände, Matten vielleicht, flechten kann, und das wurde auch gemeinsam gemacht, und das floss natürlich alles in den Werkunterricht, in die Kunsterziehung der Kinder mit ein. Und man spielte in der damaligen Wohnung hier in Tiengen in der Alemannenstraße auch Hausmusik: da war Heiner Wielandt, der spielte die Querflöte, und ein Lehrer Berthold, der spielte die Bratsche und Uli das Cello.

Der Plan für den Malkreis arbeitete in Uli, und an einem Abend erörterte er mit Heiner Wielandt, vermutlich bei einer guten Flasche Wein, den Plan. Wielandt sagte, wenn Uli, so argumentierte er, hier den Malkreis gründe und da Maler ausbilde, dann könne er, Heiner, ja schließlich seine Braut nach Tiengen holen und ihm bereits ein erstes Mitglied dieses Kreises garantieren! Denn Gretel Wielandt hatte in Karlsruhe bereits einige Semester an der Kunstakademie studiert. So fanden sich im Malkreis bald auch noch andere ein, und man zog in die Landschaft oder bei Regenwetter in einen Schulraum, um Stillleben oder Blumen zu malen. Gretel Wielandt hat mir einmal erzählt, dort habe sie mehr gelernt als in zwei Jahren Kunstakademie, und eine mit mir befreundete Malerin, die Tochter meiner Lebensgefährtin, die akademische Malerin ist, hat mir neulich gesagt, das glaubte sie sofort.

Man saß also vor der Landschaft: schaute eine halbe Stunde, Uli hat erklärt; er zeigte uns, wie man eine Palette anordnet – das musste so sein, dass man die Farben auch blind fand –, wie das Blau, das Grün, das Rot, das Gelb anzuordnen war, die Grautöne in der Mitte, Deckweiß zum Mischen. Man hatte auf die Farben und Formen fixiert zu sein, es war unwichtig, ob das Sichtbare eine Wiese oder ein Wald war, ein Haus oder ein Himmel – das war ganz egal: das malen, was man sieht und nicht, was man über die Dinge weiß: Form, Farben. Wenn er in der Landschaft stand – und ich habe schon vorhin von den Kindern erzählt, mit denen er die Bilder der Schöpfung malen ließ – dann wies er auch immer wieder auf die Schöpfung hin. Ulrich Christoph Eipper war ein ganz gläubiger Mensch, das muss man berücksichtigen, das sehen wir ja auch an seinen Bildern, dieses Soli Deo Gloria, das war ihm wirklich etwas ganz Wichtiges, ich glaube, er hat es fast vor jedem Bild gebetet. Allerdings ist es auch einmal geschehen, da hatte er eine Ausstellung im Thoma-Museum in Bernau, da hat er vor der Ausstellung beschieden, etwas Christliches werde nicht ausgestellt, das "finde keinen Anklang bei de' Leut' – und bei den Pastoren auch nicht".

Wir Malkreis-Schüler also in der Landschaft: Uli lief von einer Staffelei zur anderen, half einem, ein Bild entstehen zu lassen. "Ein Bild," sagte er, "muss in jedem Stadium schon ein Bild abgeben." Also wenn man's halbfertig nach Hause nahm, musste es trotzdem schon ein Bild sein, schon in der Anlage, das war ganz wichtig. Er griff niemals ein, wie vielleicht andere, ungeduldige Lehrer das tun, er nahm niemals einem einen Pinsel aus der Hand, er hat nie gemischt, das musste man alles selber erarbeiten. Nach zehn Jahren dann gab er diese Anleitungen beim Malen auf und meinte, nun könnten wir selbst unseren Weg gehen.

Und so eipperten wir ihm in jedem Stadium eifrig nach und hatten dennoch die Chance, unseren eigenen Stil zu entwickeln, und das unterstützte er. Wir verdanken ihm viel. Allerdings – diese ersten Jahre des Malens unter seiner steten sorgsamen Kritik und dem Spruch: "also der Maler läuft erst mal eine Stunde hin und her, ehe er seinen ersten Farbstrich setzt" – die das mitbekommen haben, waren unheimlich im Vorteil, die das nicht kannten und wollten, die hatten's schon recht schwer. Es ist jedenfalls ein ziemlicher Unsinn zu behaupten, dass Uli Eipper etwa abstrakte Malerei prinzipiell ablehnte. Was er ablehnte, war unehrliche Malerei, war handwerkliches Gepfusche; mit Kollage aus Pferdeäppeln und Graphit (das war mal so 'ne Idee von mir) hätte man ihm nicht kommen dürfen. Nein, es gab Dinge, die er gar nicht mochte, Beuys zum Beispiel. Auf eine Beuys-Ausstellung in Zürich angesprochen, sagte er, "Girls sind mit lieber." Picasso, Christo – das war nichts für ihn, davon ließ er sich auch nicht überzeugen, das war nicht seine Welt.

Einige Malkreis-Mitglieder haben ja die alle zwei Jahre stattfindenden Exkursionen in die Provence mitgemacht, ich leider nie, denn ich wollte mit meiner Familie zusammen Ferien machen und an die See fahren oder auch irgendwie nach Frankreich und malte auch, aber die Provence mit dem Malkreis habe ich nie mitgemacht, und als meine Frau gestorben war, fanden diese Fahrten auch leider nicht mehr statt, das hätte ich schon gern mitgetragen. Aber ich habe mir viel erzählen lassen aus der Provence – zwei Wochen fuhr man, manchmal vier Wochen, drei Wochen in Romaine, in Lambesc, in Aix-en-Provence, in diese Gegend.

Manchmal waren es fünfzehn Leute, die verteilten sich wie beim Malkreis in der Landschaft, Eipper selber kam nie zum Malen. Irgendwo aus einer Ecke, wird mir berichtet, erscholl dann der Ruf: "Herr Eipper, Herr Eipper, kommen Sie schnell, kommen Sie schnell!" Und dann ging's oft nur darum, ob dahinten das blau, oder orange oder rot zu malen war. Und dann musste er sein eigenes Malzeug wegwerfen und herbeieilen.

Wenn man gute Plätze und Motive zum Malen aussuchte, dann fuhr Frau Eipper mit ihrem Mann am Tag vorher Motive suchen. Bei Aix-en-Provence war die Straße sehr schlecht, holprig, sandig, dicke Steine. Eipper sagte: "Fahr vor", bis man merkte, dass man in Wirklichkeit nicht auf der Straße, sondern im Bachbett der Durance fuhr – Uli suchte Motive. Und nachmittags fuhr dann jeder, der ein Auto hatte – wohl nicht immer durch's Bachbett, sondern auf anderen Wegen – dorthin und hatte Wein und Brot und Tomaten und Käse dabei, und man verteilte sich in ziemlich weitem Umkreis. Perspektiven, Komposition wurde besprochen und mittags in der Versper-Hitze gemalt. Franzosen, die vorbeikamen, hielten sie für total fou, zeigten den Vogel.

Spätnachmittags fuhr man heim, am Abend waren dann Korrekturen. Jeder hat sein Bild vorgestellt – man kann sich denken, was da in vierzehn Tagen zusammengekommen ist. Und dann gab es ein prächtiges Abendessen, oft an langen Tafeln unter Platanen, in einem Jagdschlösschen bei Lambesc, davon erzählt Frau Eipper: Madame war eine Deutsche – wie sie immer sagte: "Kriegsbeute von Monsieur" – und Monsieur führte diese Herberge. Schönes, gutes französisches Essen gab es, ein Mädchen aus dem Dorf servierte, Wein holte man in Kanistern von der Tankstelle – drei Francs kostete der Liter. Aber Monsieur hatte auch selber Wein, den man anstandshalber bei ihm bestellte. Aber es gab einen Schuppen bei diesem Schlösschen – Schuppen brauchte man ja, damit man seine Bilder unterstellen konnte, das war eine Vorbedingung –, der hatte breit auseinanderstehende Latten, da konnte man durchgucken, und einige haben dann beobachtet, wie Monsieur Kanister von der Tankstelle sorgfältig in Flaschen umfüllte und einen Aufkleber "Château de Montplaisir" darauf klebte (wahrscheinlich 'Originalabfüllung', was ja stimmte) und die Flasche am Abend für sechzehn Francs verkaufte. Also kaufte man anstandshalber eine Flasche für sechzehn Francs – und hatte die Kanister unterm Tisch. Monsieur fragte sich jeden Tag, warum die alle so lustig seien, wo sie doch so wenig getrunken hatten und noch die halbe Flasche für den nächsten Abend zurückstellen ließen.

Ein anderes Quartier gab's, da musste man, so wurde mir berichtet, erst einmal die Flöhe vertreiben, was für einige empfindliche Menschen natürlich nicht ganz einfach war, Flohpulver hatte man aber vielleicht vorsichtigerweise schon dabei. Es war nicht immer sehr komfortabel, aber man saß bis spät in der Nacht beisammen, diskutierte, und Uli, der Musiker, der ja schon Chöre geleitet hatte, Kirchenchöre, der große Bruckner-Liebhaber, der große Musiker – dann wurde gesungen, wurde erzählt und jeden Tag ein Bild gemalt. Also nach zwei oder drei Wochen, habe ich mir sagen lassen, kam man total erschöpft nach Hause. Ich nehme an, man schwor sich, das nie wieder mitzumachen, und war dann doch meistens im übernächsten Jahr wieder dabei.

Einen Höhepunkt bildeten im Malkreis die Korrekturen, davon gibt es eine Menge zu erzählen. Sie fanden etwa zwei- bis dreimal im Jahr statt, und sie waren immer öffentlich, nicht nur für uns, sondern jeder konnte kommen und zuhören. Man kann sich vorstellen, dass wir dem mit einigem Herzklopfen entgegensahen. Meine eigene erste Korrektur habe ich allerdings ganz privat bekommen. Wir waren ja 1968 nach Tiengen gekommen, und im Jahr 1969 war eine Ausstellung in der Hans-Thoma-Schule, es war die erste Ausstellung des Malkreises. Ich ging hin und schaute mir die Sachen an, es gefiel mir auch ganz gut, und da sprach mich eine Dame an, das war Gretel Wielandt, vor deren Bild ich stand – ich glaube ich weiß noch, es war ein Stillleben mit Äpfeln, einem Krug und Wasser –, und ich sagte, es gefiele mir, und ich hätte auch Interesse am Malen. Da sagte sie: "Dann kommen Sie doch zu uns, da können Sie mitmachen."

Na, ich dachte, ich versuch's mal, ich besuchte dann einen Nachmittag, an dem über das Ergebnis der Ausstellung gesprochen wurde, und fragte Eipper, ob ich mitmachen dürfe und ob ich ihm mal einige Bilder von mir zeigen solle. Er sagte: "Ja, kommense mal vorbei." Ich ging in die schon vorhin geschilderte Wohnung in der Alemannenstraße und zeigte ihm ein Bild – und Eipper fand es fürchterlich. Ich hatte Häuser und Dachgiebel vom Balkon unserer damaligen Wohnung aus gemalt und dahinter den Bürgerwald. Es sei ganz schrecklich und es sei überhaupt kein Bild, und was diese Dachgiebel überhaupt sollten. Ich war etwas zerknirscht, doch dann sagte er: "Aber da oben, in der Ecke, da ist ein bestimmtes Blau, da haben Sie sehr schön die Blautöne zusammengesetzt – an so etwas würde ich mal weiterarbeiten." So zog ich dann doch etwas getröstet nach Hause und habe dann, nur etwa drei, vier Wochen später, ganz allein ein Bild in der Landschaft gemalt, auf Hartfaserplatte: Berge, Wiesen und Felder, alles Mögliche drauf, und da hat er wirklich zu mir gesagt: "Hawa, nach dem letzten Bild – so gut dürftet Sie noch garnit male."

Zurück zu den Korrekturen. Man kann sich vorstellen, dass wir mit einigem Herzklopfen dahin gingen. Wollte man nun glänzen, gelobt werden, zeigen, was man selber toll fand, oder brachte man ein Bild mit, das in eigenen Augen nicht so gelungen war und bei dem man Hilfe und Korrektur erwartete? Aber es war ja öffentlich. Eipper war unbestechlich, das Urteil ohne Ansehen der Person, und er konnte äußerst grob sein, wenn einer neu kam und malte und meinte, alles bereits zu wissen, zu können. Das war nichts für ihn. Ehrlichkeit beim Malen war ihm ganz wichtig!

Wenn aber Eipper erkannt hatte, dass einer seinen eigenen Stil entwickelte, dass einer sich bemühte, dass für jemanden die Malerei wirklich eine ernste und wichtige Sache war, dann griff er auch nicht ein, dann stand er zur Seite. Dazu hat mir Rudolf Martin, der mit seinen zweiundneunzig Jahren heute Abend leider nicht dabei ist, folgendes erzählt: Er war nach dem Krieg, als gewesener Leutnant und Offizier und jetzt studierender Ingenieur in Karlsruhe und besuchte nebenbei noch an der Akademie, so wie Gretel Wielandt, Kunstkurse. Als er schon im Beruf stand, hat er sich fortgebildet an der Academy of Fine Arts. Das aber war nichts Amerikanisches – das wäre ja für Uli Eipper fürchterlich gewesen – sondern es war eine Fernschule in den Niederlanden. Und da lernte man offenbar ganz exakt und genau Zeichnen und Malen und Perspektive und alles Handwerkliche. Rudolf Martin also kam neu in den Malkreis und zeigte seine Sachen. Und Uli hat sich die angeschaut, garnichts gesagt, und dann in die Runde geblickt und gefragt – Rudolf ist heut noch stolz drauf: "Na, wer wagt jetzt noch zu kommen?" Aber später hat er ihm doch noch eine erweiterte Sichtweise des Malens, wie ich vorhin sagte – mit den Formen, mit den Farben – beigebracht und nicht mehr das detaillierte Kleben am Detail. Soweit also die Erinnerung von Rudolf Martin.

Es gab viel Gelächter bei den Korrekturen, es gab auch Tränen bei empfindsamen Seelen. Es gab welche, die gingen nach Hause und kamen nie wieder. Aber jeder wurde doch eifrig beklatscht, auch wenn Uli ihn vorher – Malen bedeutete nicht Zeitvertreib! – vielleicht nicht als gut kritisiert hatte. "Saugrob und sauzart" wurde er einmal beschrieben – und so war das auch. Ich habe ihn nie bei den Korrekturen missgelaunt in Erinnerung, immer konzentriert und aufs Äußerste gespannt. Man muss auch bedenken, dass manche von den Damen oder Herren auch irgendwelche Volkshochschulkurse besucht hatten, wo sich die Lehrer natürlich darum bemühten, immer nur zu loben – oder doch meistens –, weil sie ja nicht die Kunden verlieren und weiterhin volle Klassen haben wollten.

Dann kam er also in den Raum, schaut, Bilder stehen da aufgereiht. Schaute sich ein Bild an und – ich kann nicht schwäbisch, ich sag es auf Hochdeutsch: "Also das rosa Blühende da, das ist ganz gewiss ein liebes Blümchen. Ich mein', ich tät's aber übermalen. Vielleicht könnt' man noch wenigstens mit etwas Violett abdämpfen, und den Baum, den sollt' man nur anschneiden!" Oder er sagte: "Die Natur darf manches, was der Maler nicht darf, Sonnenuntergänge zum Beispiel!" Ein neues Bild wurde gezeigt, Uli betrachtete es: "Ha! Farblich geht das ganz gut, aber das Braun und das Blau dahinten, die sind ganz schrecklich, und das Bein von dem armen Mädle, das ist viel zu lang, ich mein', da muss man halt die Verkürzungen miteinrechnen!" Oder: "Dies Landschaftle gefällt mir, das ist nicht ganz schlecht. Aber das andere da gefällt mir noch viel besser, obwohl es natürlich von der Konstruktion völlig unmöglich ist, völlig. Aber wie der Hintergrund formuliert ist, das ist absolut einwandfrei!" ... "Ha! Also das ist eine Katastrophe, es ist ja immer das Gleiche, wenn Sie nicht endlich mal den Gegenstand vergessen, dann bringen's nie fertig. Das ist eben das Elend, da wird ein Häusle gemalt, und ein Dach, und möglichst auch noch Dachziegel drauf, anstatt das abstrakt zu sehen, als Rhombus oder Rechteck, oder was weiß ich. Erst die Waagerechten, die Senkrechten, die Farben gesetzt; da interessiert überhaupt nicht, ob das Häuser sind oder Wald oder ob's 'ne Kuh ist!" Und dann erzählte er die Geschichte von dem Bauern, der immer nur Kühe malte, und als er dann seine Frau malte, wurd's auch wieder 'ne Kuh, aber das Bild war in Ordnung. "Ha", seufzte er, "da hinten Grau und ein bisschen Schweinchenrosa, ich mein', die Farb' darf man dort vielleicht einmal verwenden, aber dann doch abstumpfen, dann korrespondieren die auch noch einigermaßen miteinander, man könnt's auch irgendwie abtrennen, aber Sie werden nie glücklich dabei. Das da in der Mitte, das können Sie ruhig übernehmen, versuchen Sie's nochmal!" Ein Seufzer ertönte, der Beifall war verklungen, zaghaft kam die nächste Malerin oder der nächste Maler. Uli sagte: "Sie sind halt ein Erzähltyp, aber merken Sie sich, Sie kommen keinen Schritt weiter, wenn Sie sich nicht grundsätzlich einmal davon lösen!"

Einmal sagte er bei einer Korrektur: "Das ist ein amerikanischer Quatsch. Über so etwas kann man einen Artikel schreiben meinetwegen, aber nit malen. Man kann's natürlich versuchen, aber mit Malerei hat das nichts zu tun!" Nein, er mochte keinen 'malerischen Journalismus' – wie ich das mal bezeichnen würde –, das war nichts für ihn.

Einmal sagte er: "Kommt rein", seufzt natürlich wieder über alles, was ihm da vorgeführt wird: "Das ist an sich ein sympathisches Bild, aber diese Blautöne, die sind doch überhaupt nicht durchkomponiert, und auch das Braun, das soll wahrscheinlich ein Baum sein, für mich ist es ein Besen! Also gehen Sie da noch mal ran, und dann würd' ich mir auch noch mal überlegen, ob man's nicht vielleicht vergessen kann!" Und einmal: "Also dies Figurenbild ist natürlich eine Katastrophe. Aber wenn Sie mal überlegen, wieviel Mühe sich der Cézanne mit seinen beiden Kartenspielern gemacht hat. Für den Maler spielt es gar keine Rolle, überhaupt keine Rolle, ob das ein Abendmahl ist oder ein Stammtisch. Für den Maler ist es einfach eine Komposition, wo eine Figur mit der anderen in Beziehung kommt und die dann wieder mit anderen und dem übrigen Bild. Sie würden wahrscheinlich ein Abendmahl malen. Also wenn Sie hier mal eine Tageszeitung aufschlagen, da sind auch so Bilder drin, aber das hat mit Malerei nichts zu tun, garnichts, überhaupt nichts. So ist das nur ein Geschichtle, was Sie da erzählen. Also das müssen Sie sich nochmal gründlich überlegen!"

Aber dann gab es auch Mitglieder – ich denke da an eine ganz entzückende und sehr nette alte Dame – die unendlich liebliche Enkelkinder zeichnete, sie zeichnete überhaupt alles, was sie sehen konnte, und sie zeichnete das genau, aber doch ein wenig lieblich, und er korrigierte liebevoll ihre Arbeiten; es war nicht sein Stil, es war auch nicht das, wie er Menschen darstellte, aber er erkannte dieses Bemühen an, und er half ihr geduldig. Manchmal hat sie nicht weiter verfolgt, was er sagte, die Ratschläge wurden ja auch nicht immer befolgt, aber er sah dies Bemühen, er mochte das, er mochte die Menschen ja überhaupt, er mochte nicht jeden einzelnen, aber er mochte die Menschen, er liebte die Menschen als Menschheit, als Gattung, er verachtete sie nicht.

Das nächste Bild wird vorgeführt, Uli steht, zögert, großer Seufzer: "Ha! Also da ist es wirklich zum Kaufhof nicht mehr weit! Ich mein', vielleicht liegt's aber auch am Rahmen!" Einmal hat er jemandem den Rat gegeben: "Also der Hintergrund von dem Blumenstrauß, also mit dem Fenster und den wehenden Vorhängen, hauuu, das macht Arbeit, ob man's so hinbekommt, aber der Gaugin hat mal ein Selbstportrait gemalt, mit einem Bild von Cézanne als Hintergrund – also ich würd' mir vielleicht überlegen, ob ich da nicht auch ein Bild in den Hintergrund malte, das ist auch nit so schwer, und dann kriegt man das schon hin!"

Er konnte erläutern, wo er einen Kontur fand, wo er ihn zurückgenommen hätte, wo er eine orange Fläche durchgearbeitet sah und einen guten Bezug zu anderen Bildelementen entdeckte. Einmal brachte jemand ein Winterbild zur Korrektur, Jürgen Klein hat mir das neulich berichtet. Uli Eipper: "Also entschuldige bitte, das ist absoluter Quatsch, das ist keine Winterlandschaft, das ist e'bissle Schneezauber. Ich mein', um Gottes Willen, das kann man der Tante Amalia zu Weihnachten schenken, oder so ebbes. Es ist im Grunde genommen keine Winterlandschaft, ich mein', es ist ganz einfach mit den Winterlandschaften, sie können sehr schön sein, mit den Blautönen und so, aber das ist ein Gewusel. Also ich hab' in meinem Leben nur zwei Winterlandschaften gemalt: die eine hab' ich verschenkt – und die andere hab' ich übermalt. Ich mein', I mag de Winter halt nit!"

Wenn er Aquarelle malte, in seinem wunderschönen Blumengarten mit seiner Frau, dann meistens vier, fünf Bilder auf einmal, von Bild zu Bild, die Farben klar nebeneinander setzend, nichts sollte außer Kontrolle geraten. Andererseits habe ich aber auch erlebt, dass er ein Aquarell anerkannte, wo eine bestimmte Zufälligkeit sinnvoll und mit Bedacht miteinbezogen wurde. Aber auch das hatte sich irgendwie der malerischen Kontrolle zu unterwerfen.

Noch eine kleine Anekdote: Wir kommen von unseren Familienferien nach Hause, die hatten wir in De Haan an Zee an der belgischen Nordseeküste verbracht. Ich schwärmte Uli vor von dem schönen Lande Flandern, von den Städten, von den Gehöften und auch vom Meer, vom Strand, vom Schwimmen im Meer, und Uli sagte etwas verdrossen: "Ja, ich war auch einmal in Spanien am Meer, aber ich habe höchstens mal den kleinen Zeh reingesteckt, ich mag das alles nicht!"

Und dann die Geschichte, die Jürgen Klein mir vor einigen Wochen erzählte: Uli sitzt mit ihm in einem Wirtshaus. Eipper trinkt seinen Rotwein mit Bedacht, und dann möchte er noch ein Glas, aber die Bedienung zeigt sich nicht. Eipper geht in die Küche. Dann dauert es etwas länger, und nach einiger Zeit kommt er wieder heraus, gefolgt von dem schreienden Wirt: "Nein, auch wenn der Landrat hier am Tisch sitzt – wir sind kein Saftladen." Dann drückt Eipper der flatternden Bedienung das Glas in die Hand und sagt: "Noch einen, aber des Glas vorher ausspülen." Und dann litt er nicht mehr. Bei sich trug er manchmal einen Zettel, darauf hat er sich ein Wort von Schopenhauer notiert: "Das Neue ist selten das Gute, weil das Gute nur kurze Zeit das Neue ist."

"Herr Eipper", sagte einmal ein Besucher, "wenn Sie so viel rauchen und trinken, dann werden Sie aber kein langes Leben haben. Denken Sie doch mal, wieviel ungemalte Bilder dann bleiben." – "So", sagte Eipper, "Sie rauchen nicht?" – "Nein!" – "Und trinken tun Sie auch nicht?" – "Nein!!" – "Aber wo ist Ihr Œuvre?"

Ich komme zum Ende – Gottseidank werden Sie alle sagen. Als ich ihn das letzte Mal besuchte, war es einige Monate vor seinem Tode. Wir waren im Haus, er hatte diesen wunderschönen Vorbau gemacht, diesen Wintergarten, draußen blühte der Garten, und es war Herbst. Innen waren viele Blumen, dazwischen eine Staffelei, und Eipper malte. Wir setzten wir uns hin und erzählten etwas, Rotwein trank er nicht mehr, er war krank gewesen. Da wurde ich auf sein Buch aufmerksam gemacht: "Menschenbild – Meinungsbild". Darin hatte er dreißig Menschen portraitiert, hier aus unserem Kreis, darunter auch übrigens Gretel Wielandt und seine Frau und Jürgen Klein und viele andere. Das waren alles Menschen, die sich irgendwie um das kulturelle Leben hier in unserer Region verdient gemacht hatten – und alle ehrenamtlich. Diesen Menschen hatte er gesagt, sie sollen zu dem Bild selber etwas schreiben, er werde es nicht zensieren, sie könnten schreiben, was ihnen am Herzen läge, und dieses Buch sollte als sein Vermächtnis veröffentlicht werden. Es sind hochinteressante Beiträge dabei herausgekommen. Natürlich wunderschön die Portraits zu sehen, die Eipper gemalt hat mit seiner großen Könnerschaft. Man findet in diesem Buch, wenn man es durchliest, auch manche Meinung, mit der man absolut nicht übereinstimmen möchte – gerade, wenn es um zeitgenössische Kunst geht, aber Eipper hat das – sei es seine eigene Meinung, sei es nur die der anderen – nicht zensiert. Dieses Buch, das sein Vermächtnis sein sollte, zeigte er mir also.

Ich fuhr nach Hause – und dann auf eine Reise nach Griechenland, malte dort, auf einer griechischen Insel – ich mag ja die griechischen Inseln so sehr, ich glaube, es war Karpathos – kam dann nach Hause, und meine Nachbarin sagte mir: "Übrigens – Dein alter Freund Uli Eipper ist gestorben." Und ich war sehr, sehr traurig.

Und damit, meine Damen und Herren, möchte ich diesen Abend schließen und hoffe, dass ich Ihnen ein wenig gute Unterhaltung und einiges über diesen Künstler vermitteln konnte. Ich danke Ihnen.«

Zur Webseite der Ulrich-C.-Eipper-Stiftung